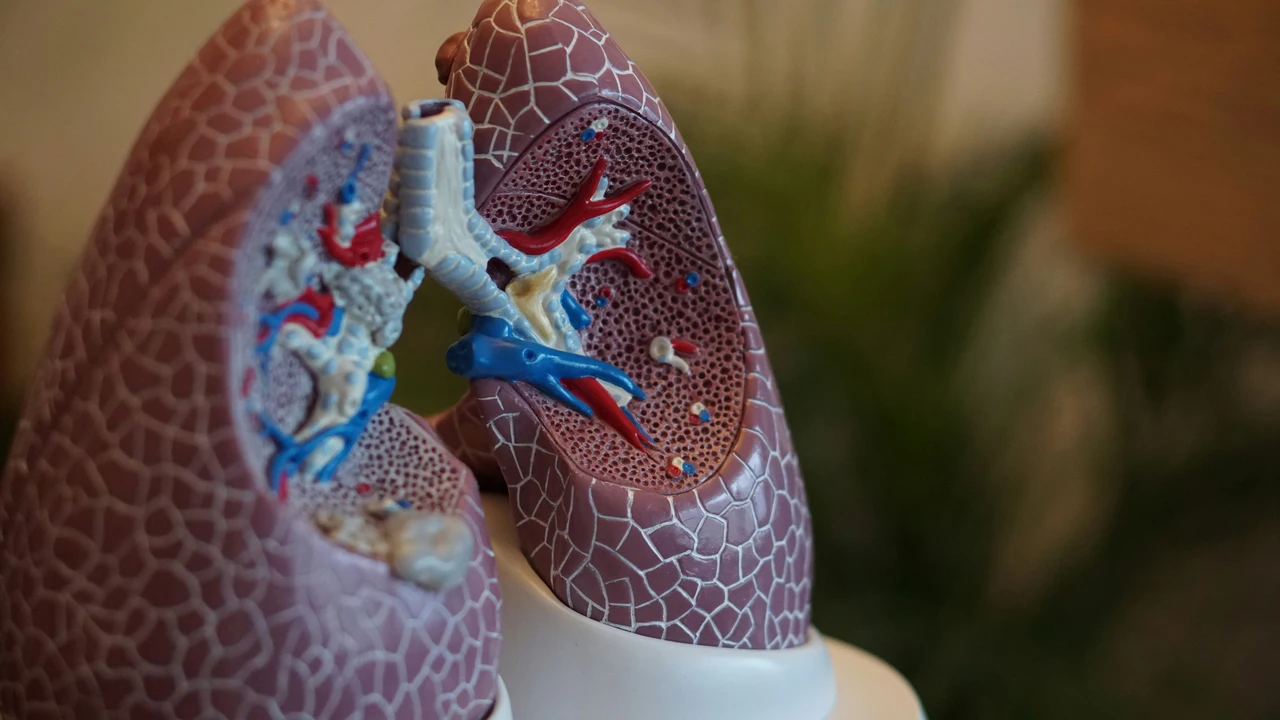

Il termine polmone a nido d’ape descrive una particolare alterazione strutturale e irreversibile del tessuto polmonare tipica delle fasi avanzate di alcune malattie polmonari fibrosanti. Si tratta di una condizione in cui i normali spazi aerei all’interno dei polmoni vengono sostituiti progressivamente da tessuto cicatriziale e da cisti di piccole dimensioni, che nell’insieme, sia all’esame radiologico sia all’osservazione diretta, ricordano per la loro disposizione l’aspetto di un “nido d’ape”. Questa trasformazione porta a una perdita di elasticità del polmone e a una marcata compromissione della funzione respiratoria.

Cos’è il polmone a nido d’ape

La comparsa di questo aspetto caratteristico è la conseguenza finale di una infiammazione cronica degli alveoli polmonari. Inizialmente, il tessuto polmonare è coinvolto da un processo infiammatorio in cui partecipano linfociti, cellule polinucleari (come neutrofili ed eosinofili) e fibroblasti, con successiva produzione di tessuto connettivo che invade e sostituisce le strutture normali. Quando questo processo si cronicizza e diventa irreversibile, il polmone sviluppa ampie zone di fibrosi estesa contenenti cisti di dimensioni simili fra loro, separate da pareti spesse. Da qui deriva il termine “a nido d’ape”, che fotografa sia la destrutturazione morfologica che la gravità della situazione clinica.

Negli esami radiologici – in particolare la TAC (Tomografia Assiale Computerizzata) – questa caratteristica compare come un’alterazione a piccole aree cistiche multiple, spesso distribuite soprattutto nelle zone periferiche e basali dei polmoni.

Il polmone colpito perde la sua organizzazione originaria e la superficie deputata agli scambi gassosi si riduce drasticamente; di conseguenza, l’ossigenazione del sangue peggiora progressivamente, anche a riposo.

Cause e insorgenza della malattia

Il quadro a nido d’ape rappresenta quasi sempre lo stadio finale di un fenomeno patologico noto come fibrosi polmonare. Le cause all’origine sono varie e spesso difficili da identificare con precisione; la forma più comune è quella idiopatica, ovvero senza causa nota, che interessa prevalentemente soggetti anziani, ma può colpire anche giovani e persone non fumatrici.

Altre cause riconosciute includono:

Il meccanismo patogenetico comune è dato dall’attivazione cronica della risposta immunitaria, che attraverso il rilascio di numerose sostanze infiammatorie danneggia in modo ricorrente il tessuto polmonare. Nel tentativo di “riparare” il danno, i fibroblasti producono eccesso di tessuto connettivo, che però va a sostituire le strutture sottili e flessibili degli alveoli con tessuto cicatriziale rigido e inestensibile.

Se la progressione non è fermata tempestivamente, si incorre in cicatrici permanenti, perdita della capacità espansiva del polmone, fino al quadro irreversibile del polmone a nido d’ape.

Sintomi e rischi associati

La presenza del polmone a nido d’ape rappresenta una condizione grave, spesso terminale, che comporta un forte impatto sulla qualità e sull’aspettativa di vita. I sintomi più comuni derivano dalla perdita di funzione respiratoria e peggiorano man mano che la malattia evolve:

Con il peggioramento del quadro, anche attività quotidiane come camminare o parlare possono diventare difficili, costringendo il paziente a una dipendenza crescente dall’ossigenoterapia.

L’insorgenza di infezioni respiratorie ricorrenti è frequente, così come l’aumento del rischio di cuore polmonare (ipertensione polmonare con insufficienza cardiaca destra). Nei casi terminali, la fibrosi può condurre a insufficienza respiratoria fatale.

Attenzione e diagnosi precoce

La diagnosi precoce dei segni radiologici e clinici della fibrosi polmonare è fondamentale per tentare di arrestare o rallentare la progressione verso lo stadio irreversibile a nido d’ape. I principali strumenti diagnostici includono:

Purtroppo non esistono a oggi terapie curative per la fibrosi polmonare avanzata; tuttavia, riconoscere le fasi precoci della malattia e rimuovere eventuali fattori di rischio (come l’esposizione a polveri tossiche, l’interruzione di farmaci dannosi o la cura tempestiva delle infezioni) può rallentare significativamente la progressione e migliorare la qualità della vita.

Prevenzione e gestione della progressione

Alcune strategie chiave per la prevenzione e la gestione dei pazienti a rischio includono:

La ricerca scientifica è attiva sul fronte delle terapie antifibrotiche, che hanno dimostrato di rallentare la progressione della fibrosi nei casi diagnosticati precocemente, sebbene l’efficacia sia limitata negli stadi già avanzati.

Quando preoccuparsi: segnali di allarme e consigli

È importante non sottovalutare sintomi respiratori persistenti, specialmente la dispnea e la tosse cronica nei soggetti con fattori di rischio o storia di esposizione ad agenti dannosi per l’apparato respiratorio. Ricorrere tempestivamente allo specialista pneumologo permette una diagnosi precoce e l’attivazione di interventi mirati.

Se si ha già una diagnosi di fibrosi polmonare o interstiziopatia, prestare attenzione all’eventuale peggioramento dei sintomi, alla comparsa di infezioni e ai segni di grave limitazione funzionale, ed effettuare regolarmente i controlli prescritti. La collaborazione tra paziente e medico è essenziale per ottimizzare la terapia e le possibilità di rallentare l’evoluzione della malattia, anche in assenza di una cura definitiva.

In sintesi, la presenza del polmone a nido d’ape segnala una fase avanzata e severa di danno polmonare, con necessità di attenzione, prevenzione, diagnosi tempestiva e gestione specialistica costante.